こんにちはー!😄

RESTAコラムの時間です✨️

前回ぬか漬けについてお話させていただきましたが、その中でこんな文章を書きました。それは・・・

✅ ヨーグルトよりすごい?植物性乳酸菌のちから

一般的に「乳酸菌」といえばヨーグルトなどの動物性のものをイメージしますが、実はぬか漬けに含まれる植物性乳酸菌は、胃酸に強く、腸まで届きやすいという特長があります🚀

腸活目的なら、実は「ぬか漬け>ヨーグルト」というケースも少なくありません👏

というものでした。

これについて、私の知人や親類から

ヨーグルト食べてる方が調子良いんだけど?

ケンカ売ってるの?

というお言葉をいただき

ご・・・ごめんなさい

と、平謝り・・・なんてバチバチな感じではありませんのでご安心を!でもそんな貴重なご意見をいただいたことに感謝して、今回のコラムを書かせていただきます😁

牛乳の話をする前に…

まずは思い出してください。あの小・中学校の給食タイム。

パック牛乳が毎日出てきていましたが、こんな風に思ったことありませんでしたか?

どうしてご飯とお味噌汁に牛乳つけるんだよ!!!

と・・・。

今だから言いますが・・・合うわけねーだろ!(笑)

それに

女子の牛乳残す率の高きこと高きこと・・・(笑)

当時の私が、好きな女の子の牛乳を引き受けることでポイントを稼いだことは、言うまでもありません。

(また、ミルメークの日に牛乳とミルメークをセットでくれた女子が、女神さまに見えた男子は私だけではないはず!🗽)

それから、残飯を入れる大食缶は真っ白になっていましたね(笑)牛乳は正直、好き嫌いが分かれる・・・どちらかというとあまり好かれていなかったんじゃないかな?とも思えます😅

だけど牛乳から作られる“乳製品”はどうでしょうか?

ヨーグルト、チーズ、バター・・・どれも美味しいものばかりですよね?(牛乳好きの方ごめんなさい、先に謝っておきます😁)

デザートにもなるし、また高脂肪食品だから甘みがあっておいしいのです✨

さて、そんな思い出のある牛乳や乳製品ですが、私たち日本人はどのようにお付き合いをしてきたのでしょうか?

ちょっと探ってみましょう!

日本と牛乳のちょっと長いお付き合い

牛乳との出会いは、意外と古いんです。

記録に残っている最初の乳製品は、飛鳥時代(6〜7世紀)の「蘇(そ)」というもの。牛や山羊の乳を煮詰めて作られ、今でいう濃厚チーズのような食品でした。当時は庶民ではなく、貴族や僧侶など限られた人々の栄養補助や薬として使われていたそうです。

ところが、その後の日本では乳製品文化はほとんど根付かず、江戸時代の庶民は牛乳を飲む習慣がほぼゼロ。

再び牛乳が広く普及し始めたのは明治維新の頃。西洋文化の波とともに、牛乳は「体に良い栄養源」として紹介され、病院でも病人食として出されることもありました。

そして戦後、学校給食に牛乳が登場します。これはアメリカの援助による「脱脂粉乳」提供がきっかけで、そこから牛乳が全国の子どもたちに身近な存在になっていきました。

こうして牛乳は、日本人の食卓にすっかり溶け込んだわけです📜🥛

カルシウムパラドックスって知ってた?

昔のテレビCMはこうでしたよね。

カルシウム・・・フソク・・・シテイマセンカ?

でも実は…古来の日本人は小魚(しらす・煮干し)、海藻、野菜(小松菜・大根の葉)から自然にカルシウムを摂ってきました。

しかも、魚や野菜に含まれるマグネシウムやビタミンKは、カルシウムを骨に定着させる“仲人”のような存在。

カルシウムパラドックスとは、カルシウムをたくさん摂っても、他の栄養が足りないと骨に届かず、逆に血管や腎臓に沈着してしまう現象のこと。

つまり「牛乳だけガブ飲みしてればOK!」は大きな誤解なんです😅

2. 「背を伸ばす=牛乳」はもう古い

はい、これも昭和〜平成初期までの学校や家庭でよく聞きましたね。

「牛乳を飲めば背が伸びる!」と。

でも身長を決めるのは、

- 遺伝(親の身長)

- タンパク質摂取量

- 睡眠時間(成長ホルモンの分泌)

- 運動(骨への刺激)

が大部分

牛乳は「成長に必要な栄養の一部」にはなりますが、それだけでスラムダンクの桜木花道にはなれません。

実際、牛乳消費量が世界トップクラスの国でも平均身長はそれほど高くない国もあります。

「牛乳神話」ってどうやって根付いたの??

現代を生きる私たちの生活に、これほど牛乳が普及してきた背景を、ちょっと深掘ってみましょう。

そのために、あの有名な大企業「明治乳業株式会社」さんを例に出させていただきます。

けっして悪者扱いする内容ではありませんので悪しからず😉

だけど、この明治乳業の話を知っておくと、これほどまでに牛乳が、私たちの生活に根付いた理由の片鱗が見えてきますよ!

明治乳業の創業と成長のストーリー

明治乳業の前身は、1917年設立の「極東煉乳株式会社」。当初は練乳がメインだったそうですが、1928年、両国工場で「明治牛乳」の製造がスタートし、翌1940年には正式に「明治乳業株式会社」に改称されました。ゆるやかに牛乳文化が広がり始めた時期と重なり、同社はレールに乗ったと言えます。

明治って言うだけあって、戦前からあった歴史の長い会社なんだね!

明治政府の「牛乳推し政策」

明治維新後、日本政府は西洋化政策の一環として酪農や牛乳の普及を積極的に後押ししてきました。殖産興業の一環として、酪農振興や大牧場建設を支援したのです。

その後、戦後になるとアメリカの援助による牛乳供給や、学校給食制度の導入によって、牛乳は大衆的に広まっていきます 。

「牛乳神話」の拡がりは!?

1960年代、日本では「牛乳を飲めば強くなる・カルシウム補給になる」というイメージが生活の隅々に根づきます。その背景には、政府の食生活転換政策だけでなく、明治乳業だけでなく、雪印乳業などメーカーによる広告戦略が大きく作用していました。

例えば、「牛乳は魔法の健康飲料」というような、アメリカ型のライフスタイルそのものを売る広告が流行し、牛乳=特別な存在という感覚が広まった流れがあります。

プロレスラー「シャープ兄弟」がモデルの牛乳販促記事の写真(別リンク「高木圭介のマニア道~浮世のひまつぶし~」より)

この「牛乳で天皇と同じ体になる」という“奇妙な物語”まで潜在的に共有されていたという指摘もあり、ただのドリンク以上の「社会的ステータス」としての役割も担っていたのがこの時代の牛乳だったわけです。

このCM、めっちゃ覚えてます(笑)

ここでちょこっとまとめ 🌟

明治乳業は、ただの「牛乳屋さん」ではありません。

その創業には「産業育成」や「社会整備」といった国策のにおいがつきまとい、戦後の牛乳神話を作り上げた社会的なインパクトの一翼を担っていた存在でもあります。

「ただ栄養のある飲み物」というだけではなく、文化や広告、政策によってかたちづくられた“牛乳伝説”の一部を担っていた…そんな視点から覗いてみると、牛乳が「単なる飲み物」とは思えなくなってきたのではないでしょうか?

栄養源としての牛乳・乳製品

さて、かたっ苦しい話はもう終わりにして、実際問題、私たちの体にとっての牛乳・乳製品という視点で考えてみましょう✨🐄

牛乳・乳製品のうれしいポイント💡

牛乳と乳製品の魅力は、やはりその栄養バランスの良さ。

- 骨や筋肉のサポート

コップ1杯(約200ml)の牛乳には、カルシウムが約220mg。成人の1日の推奨量(650〜800mg)の約1/3が摂れます。カルシウムは骨だけでなく、筋肉の収縮や神経の伝達にも必要不可欠。また、牛乳には「ホエイたんぱく質」や「カゼインたんぱく質」も含まれており、筋肉づくりや免疫力サポートにも一役買います💪 - 腸にもうれしい発酵パワー

ヨーグルトやケフィアには、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスが豊富。これらは腸内の善玉菌を増やし、便通改善や免疫機能の向上に役立ちます。

ある研究では、ヨーグルトを週3〜4回食べている人は、そうでない人に比べて大腸がんの発症リスクが低い傾向があると報告されています📉✨ - 病気予防の味方かも

国際的な疫学調査では、乳製品を適量摂っている人は、心血管疾患や2型糖尿病のリスクが下がる可能性があるとされています。ただし「低脂肪タイプ」か「高脂肪タイプ」かによっても結果が異なり、全体の食事バランスや運動習慣も大きく関わるため、「牛乳だけで健康になれる」という話ではありません😉

ちょっと気をつけたいこと⚠️

どんな食品も万能ではなく、牛乳・乳製品にも注意点があります。

- 乳糖が合わない人もいる

牛乳に含まれる乳糖は、小腸の「ラクターゼ」という酵素で分解されますが、日本人の約80%は成人になるとラクターゼの量が減少するといわれています。これが「乳糖不耐症」で、お腹が張る、ゴロゴロする、下痢になるなどの症状が出ることも。でも、発酵乳製品や乳糖を分解した「ラクトースフリー牛乳」なら問題なく飲める方も多いです。 - 脂肪分や摂りすぎに注意

全脂の牛乳やクリーム、チーズなどは脂質が多く、カロリーも高め。特に飽和脂肪酸は摂りすぎると血中コレステロール値に影響する可能性があります。毎日たっぷりではなく、量を決めて取り入れるのが安心です。 - 一部のがんリスクとの関連も

海外の研究では、乳製品の高摂取が前立腺がんや卵巣がんのリスクと関連する可能性が指摘されています。ただし研究結果は一貫しておらず、因果関係がはっきりしているわけではありません。現時点では「過剰な摂取は控える」くらいの認識で十分です。

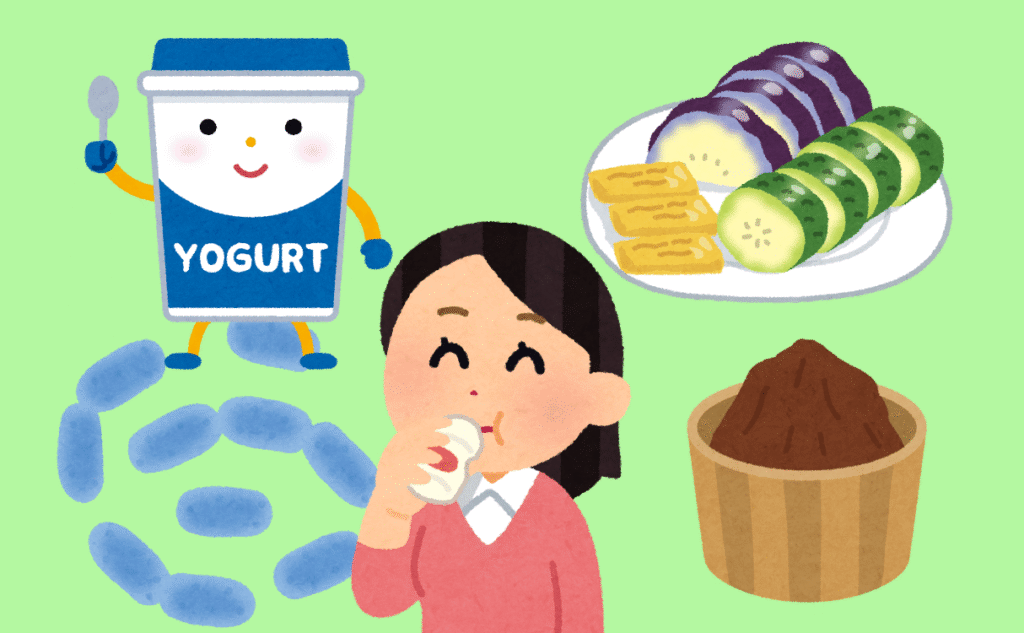

🦠 動物性と植物性の乳酸菌

それでは最後に、ぬか漬けや味噌などの発酵食品から摂取できる「植物性乳酸菌」と、牛乳・乳製品から摂取できる「動物性乳酸菌」、それぞれを見てみましょう!そしてどちらが私たち日本人に合っているのか・・・その辺についても考えます!

植物性乳酸菌の強み

- 日本の発酵文化(ぬか漬け、味噌、醤油、漬物)は、植物性乳酸菌が主役。

- 植物性乳酸菌は耐酸性・耐塩性が高く、生きたまま腸に届きやすい。

- 腸内細菌の多様性をサポートし、日本人の腸内環境に長年フィットしてきた歴史あり。

動物性乳酸菌(乳製品由来)の強み

- ヨーグルトやチーズに含まれるビフィズス菌やラクトバチルス菌は、腸内の善玉菌バランスを整える働きあり。

- ただし、乳糖不耐症の人は摂りすぎで逆効果になることも。

- 近年は「生きて腸に届く」と謳う製品もあるが、昔のヨーグルトは加熱殺菌後に菌が生きてなかったことも多く、「じゃあ今まで…?」とツッコミたくなる案件😂

どっちが日本人に合う?

結論としては、どちらも一長一短で、体質による。

- 牛乳やヨーグルトでお腹が快調になる人 → 動物性乳酸菌が合うタイプ🐄

- 牛乳でゴロゴロ派 → 植物性乳酸菌メインにしたほうが幸せ🥒

- 実は「併用」がベストという説もあり、腸内の菌の種類が多いほど健康リスク低下につながるというデータあり😳

日本人の腸は、昔から植物性食品中心の食生活に適応してきました。

納豆、味噌、ぬか漬けなどに含まれる植物性乳酸菌は、動物性乳酸菌よりも胃酸に強く、生きたまま腸に届きやすいといわれています。

一方で、乳製品の動物性乳酸菌は腸に届く前に多くが死んでしまいますが、死菌でも腸内環境改善に役立つ「善玉菌のエサ」になるため、全く無意味ではありません。

つまり、日本の伝統的な発酵食品と乳製品は、ライバルではなく、実はタッグを組むとより腸が元気になる組み合わせなんです👍

「どっちが」と言うより、「どっちも」良い!その配分はあなた次第です!

まとめ😊

牛乳・乳製品は、骨や筋肉、腸の健康を支える栄養が詰まった食品。でも、人によって消化の相性や適量は違います。

牛乳神話と同じで、「乳酸菌=ヨーグルト一択」というのも単なる刷り込みかもしれません。

日本人には、ぬか漬けや味噌汁といった和風プロバイオティクスが長年寄り添ってきた歴史があります。ヨーグルト派もぬか漬け派も、お互いに「菌友」としてリスペクトし合うのが現代流ですね😆

大事なのは「いいところも気をつけたいところも両方知って、自分に合う形で楽しむ」こと。

🥛 牛乳は敵でも万能薬でもなく、私たちの健康ライフを彩る“選択肢のひとつ”なんです💛それは日本古来の発酵食品だって同じこと!色んな食材を試して、あなたに合った食事バランスを見つけてみてくださいね😉✨

さて次回は!

ちょうど牛乳と身長という話が出てきましたので、「身長を伸ばすには筋トレ💪が良い!」という話をしてみたいと思います!

そしてそこから、筋トレで得られるいろいろなメリットをご紹介しましょう🙃

これまで、やれ「フライパン運動がどうだ」とか「GHQがどうだ」とか、訳のわかんないことばかりお話ししてきてしまいましたが・・・次回はやっと、パーソナルジムっぽいお話になりそうですね(笑)😂

ぜひお楽しみに!

ということで!

「今日が一番若い日」です!

何かを始めるのに、遅いということはありません!

一緒に明るい未来を造っていきましょう😊

今回もお読みいただき、ありがとうございました!

それでは、いってらっしゃーい✨️✋️

プライベートスタジオRESTA

村沢 貴志

コメント